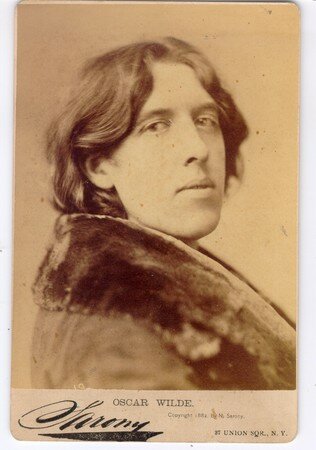

Charles IX, roi de France,

atelier de François Clouet,

seconde moitié du XVIe siècle.

Peinture à l’huile sur panneau de bois,

31 x 20 cm.

Chantilly, Musée Condé.

Charles-Maximilien de France, futur Charles IX, nait le 27 juin 1550, vers cinq heures du matin, au château de Saint-Germain-en-Laye. Cinquième enfant et troisième fils d’Henri II (1519-1559) et de Catherine de Médicis (1519-1589), il est l’avant-dernier représentant de la dynastie des Valois indirects, quatrième roi du rameau des Valois-Angoulême.

Le prince est baptisé le jour même de sa venue au monde, il reçoit les prénoms de Charles-Maximilien en mémoire de son oncle Charles d’Orléans (cadet d’Henri II et le chouchou de François Ier, son père ; choix surprenant puisque les deux frères ne s’aimaient pas) et en l’honneur de son parrain, Maximilien d’Autriche (fils du roi Ferdinand et neveu de Charles Quint).

La naissance du dauphin François, le 19 janvier 1544 (Catherine de Médicis était auparavant restée stérile pendant quinze ans), et celle de son frère Louis, le 3 février 1549, triomphalement annoncées, avaient été prétextes à des fêtes et des réjouissances à la Cour ainsi que dans tout le royaume (entre eux deux, Elisabeth, née le 2 avril 1545 et Claude née le 12 novembre 1547, mais l’on faisait alors peu de cas des filles, tout juste bonnes à être mariées avec des rois ou des princes étrangers).

Malheureusement, Louis, portant le titre de duc d’Orléans, était mort avant d’avoir un an, aussi Charles-Maximilien vit-il le jour et fut baptisé dans la plus grande discrétion, car le roi et la reine n’étaient pas assurés de sa survie ; la mortalité infantile étant à cette époque très forte même dans la famille royale, qui avait de plus des problèmes de consanguinité.

Charles-Maximilien de France,

Germain Le Mannier (actif de 1537 à 1559),

juin 1552.

Pierre noire et sanguine sur papier, 33,9 x 23,2 cm.

Chantilly, Musée Condé.

Un portrait du futur roi, à 2 ans, avec une raquette de jeu de paume, pendant les années d’insouciances…

Les historiens ne disposent que de relativement peu d’informations sur la prime enfance de Charles IX, puisque n’étant destiné à régner, il s’efface derrière son ainé, le dauphin François, qui, lui, est l’objet de toutes les attentions. Catherine de Médicis donne encore le jour à cinq enfants, à un rythme plus que soutenu : Alexandre-Edouard – futur Henri III – le 19 septembre 1551, Marguerite le 14 mai 1553, Hercule le 18 mars 1554, et enfin des sœurs jumelles, le 24 juin 1556, Jeanne, mort-née, et Victoire, décédée le 17 août de la même année.

Alors qu’Elisabeth et Claude suivent la Cour (au Louvre, à Fontainebleau, à Compiègne, Saint-Germain-en-Laye et autres résidences royales de Paris ou de ses environs), François, Charles-Maximilien, Alexandre-Edouard, Marguerite et Hercule vivent loin de la capitale, où l’air passe pour être vicié. Sont élevés avec eux, selon l’usage de ce temps-là, Marie Stuart (jeune reine d’Ecosse et fiancée du dauphin), Henri d’Angoulême, bâtard d’Henri II, et les enfants d’honneurs, à savoir : Henri de Navarre (le futur Henri IV), fils d’Antoine de Bourbon-Vendôme, et le prince de Joinville - encore un Henri - futur duc de Guise, sans compter d’autres rejetons de grands seigneurs.

Tout ce petit monde a la chance de grandir paisiblement dans les luxueux châteaux du Val de Loire si apprécié des derniers Valois, changeant de résidence (citons, entre autres, Amboise, Blois ou encore Romorantin) dès qu’une épidémie (de peste, notamment) se déclare dans les faubourgs à proximité. Les enfants royaux ne voient donc que rarement leurs parents, par conséquent, Catherine de Médicis demande de nombreux portraits - souvent réalisés au crayon - aux peintres François Clouet et Germain Le Mannier (pour ne retenir que ceux-là) moyen pour elle de s’assurer de la bonne santé des princes et princesses, de leur croissance normale et de l'évolution de leurs traits (plutôt Valois ou Médicis ?), de même, elle peut ainsi montrer les effigies de sa petite famille aux ambassadeurs étrangers ou aux cours d’Europe, en vue de mariages politiques.

Devenus plus grands (les deux premières années sont les plus délicates), les princes et princesses rejoignent occasionnellement le roi et la reine, pour participer à des cérémonies officielles. En 1553, le dauphin, qui aura dix ans le 19 janvier de l’année suivante, quitte ses frères et sœurs (lesquels restent à Amboise) et part pour Saint-Germain-en-Laye, en compagnie de sa fiancée, afin de faire son entrée officielle à la Cour et d'être préparé à son futur métier de souverain par son père, Henri II. Le mariage de François et de Marie Stuart sera célébré le 2 avril 1558.

Intéressons-nous à présent à l’éducation et à la personnalité du futur Charles IX. Charles-Maximilien est, disons-le, peu attentif aux leçons de son précepteur Jacques Amyot, traducteur des Vies des hommes illustres de Plutarque ; le prince préfère de loin les exercices physiques et manifeste très tôt, en bon Valois, une vraie passion pour la chasse. Son gouverneur, Philibert de Marsilly, duc de Cipière et ancien soldat, y est pour quelque chose : il initie son royal élève à l’équitation, aux armes et surtout à la vénerie (chasse à courre), lui apprend un peu de la discipline et de la vie militaire, ainsi que quelques jurons partis tout seul (chassez le naturel, il revient au grand galop !), et lui raconte les campagnes d’Italie de François Ier et d’Henri II (durant lesquelles il a fait carrière), récits qui impressionnent l’enfant, féru de chevalerie.

Même si Jacques Amyot constate que Charles-Maximilien n’est pas très appliqué à l’étude et si certains le disent moins intelligent que son frère Alexandre-Edouard, il a néanmoins un esprit éveillé , aimant la musique et la poésie, s’essaiera aux vers et comptera même Ronsard parmi ses amis. Durant son règne, il créera une académie de musique et de poésie.

Malgré son jeune âge, il souffre de troubles psychiques, sans doute dus aux dégénérescences héréditaires des Valois et des Médicis ; il lui arrive de faire des crises de nerfs ou d’avoir des accès de fureur, cela reste peu fréquent mais s’aggravera avec le temps.

Charles-Maximilien de France,

d’après François Clouet, Ecole Française,

seconde moitié du XVIe siècle.

Peinture à l’huile sur panneau de bois,

9,5 x 8,5 cm.

Chantilly, Musée Condé.

En 1559, Henri II souhaite suspendre la guerre contre l’Espagne et l’Angleterre ; il veut éradiquer le protestantisme qui ne cesse de gagner du terrain en France, jusque parmi la noblesse, puisque certains grands seigneurs, comme Antoine de Bourbon, roi de Navarre, ou encore les frères Coligny (neveux du connétable Anne de Montmorency, favori d’Henri II) ont embrassé la Réforme.

Henri II, roi de France en 1547,

d’après François Clouet, Ecole Française, 1559.

Peiture à l'huile sur panneau de bois, 30 x 22 cm.

Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon.

La paix est signée les 12 mars et 2 avril avec Elisabeth Ire, reine d’Angleterre, (premier traité du Cateau-Cambrésis), le 3 avril avec Philippe II, roi d’Espagne, (second traité ou paix du Cateau-Cambrésis), Henri II a accepté presque toutes les conditions, même les plus humiliantes ; la France renonce à ses prétentions sur le Milanais et à la plupart de ses récentes conquêtes. Pour nouer une alliance durable avec l’Espagne, Elisabeth de Valois (fille ainée d’Henri II et de Catherine de Médicis, comme nous l’avons déjà vu), est mariée à Philippe II (représenté par le duc d’Albe), et Marguerite de Berry, sœur d’Henri II, doit épouser, quant à elle, en juillet de la même année, le duc de Savoie Emmanuel-Philibert (allié des espagnols et à qui la France a été obligé de restituer son duché, d’où il avait été spolié en 1536, par François Ier).

À Paris, où l’on avait déjà fêté les noces de la princesse Claude et de Charles de Lorraine le 5 février, les bals et les banquets se succèdent. Le 30 juin (nous sommes toujours en 1559), on organise, rue Saint-Antoine, le Tournoi des Reines. Henri II lui-même y participe, c’est un vrai passionné de joute. Sur les estrades, dans la loge royale, sa femme, ses enfants et, bien sûr, sa maîtresse, Diane de Poitier, sont venus profiter du spectacle. Pour sa dernière passe d’armes, le roi affronte Gabriel de Lorges, comte de Montgomery et commandant de sa garde écossaise, qui a lui aussi une réputation de fameux jouteur. Après deux manches indécises, Henri II, vexé car il a bien faillit être désarçonné, exige un nouvel assaut. Son adversaire, quelque peu sonné par les rencontres précédentes, oublie de changer sa lance, laquelle est fragilisée. Le choc entre les deux cavaliers est tel que les chevaux se dressent sur leurs pattes arrière. Montgomery qui a rompu sa lance, n’a pas le temps d’en abaisser le tronçon pointu restant, qui glisse sur la cuirasse du roi, soulève la visière mal attachée de son casque et se plante dans son œil droit.

Henri II est descendu avec précaution de cheval et amené à l’Hôtel des Tournelles. Cinq éclats de bois sont restés plantés dans sa tête, ils ont traversé l’œil ou la tempe, le plus long (dix centimètres) est ressorti par l’oreille ! La blessure s’infecte. Le roi, qui est resté conscient, décède dix jours plus tard, le 10 juillet, à quarante ans, laissant le trône à François, à peine âgé de quinze ans.

Ce dernier, terrorisé, demande à sa mère de prendre la régence mais elle refuse, tout d’abord parce qu’il est majeur (en vertu de l’ordonnance promulguée par Charles V en août 1374 et qui fixe la majorité du roi à quatorze ans) et surtout, elle ne veut pas se dresser contre les oncles maternels de la nouvelle reine Marie Stuart, François de Guise et Charles de Lorraine, qui, dévorés d’ambition, entendent bien gouverner la France par l’intermédiaire de leur nièce. Leur politique d’intolérance envers les protestants ne contribuera qu’à exacerber les tensions et les divisions dans le royaume.

François II est sacré le 18 septembre 1559, Charles-Maximilien, neuf ans, devient « Monsieur », second personnage du royaume et, curieux de tout, suit avec intérêt la cérémonie.

François II, roi de France,

François Clouet (1510/1515 - 1572), 1560.

Pierre noire et sanguine sur papier, 33 x 22 cm.

Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève.

Le nouveau roi ne règne pas longtemps ; de complexion maladive, sujet depuis l’enfance à des migraines, des otites suppurées et des flux d’entrailles, il meurt le 5 décembre 1560, à seize ans, d’une méningite encéphalique, après un court règne de dix sept mois et vingt jours, marqué par la Conjuration d’Amboise : en mars 1560, des petits nobles protestants, financés et dirigés en sous main par Louis de Bourbon, prince de Condé et cadet d’Antoine de Navarre, projetaient d’enlever et d’emprisonner les Guise pour soustraire François II à leur mauvaise influence et mettre fin aux persécutions contre les réformés. L’attaque du château d’Amboise, le 17 mars, fut un échec et les Guise exercèrent une répression sanglante, d’une cruauté sans commune mesure. Condé, quant à lui, allait être arrêté quelques temps plus tard, le 31 octobre 1560, à Orléans (où il venait juste d’arriver avec son frère pour assister aux Etats Généraux) et emprisonné ; sa condamnation à mort ne faisait aucun doute mais la brusque maladie et le décès du jeune roi interrompirent le procès.

Après "le tumulte d’Amboise", comme on désignait l’évènement à l’époque, de nombreux huguenots choisirent de prendre les armes en réaction à la barbarie des Guise et à l’intolérance des catholiques en général : en bandes, surtout dans le Midi, ils s’en prenaient aux fidèles "papistes ", vandalisant les églises qu’ils vidaient de leurs mobilier et dont ils brisaient les statues ; après avoir vainement tenté le dialogue et, en retour, subis des persécutions, il était, malheureusement, temps pour les protestants de répondre à la violence par la violence… la France allait bientôt être déchirée par pas moins de huit guerres de religions en un demi-siècle !

Le fanatisme et la haine de l'autre règnent donc dans les deux partis et le pays est littéralement en ébullition, lorsque François II rend le dernier soupir. Il ne laisse pas d’héritier. En tant que frère puîné du défunt roi, Charles-Maximilien prend la succession. Ses couleurs sont le blanc, le bleu et l’incarnat. Il est couronné, sans faste, le 8 décembre et devient roi sous le nom de Charles IX ; il a à peine dix ans !

Suite dans la deuxième partie !

D.

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F23%2F65%2F201772%2F19875239_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F72%2F39%2F201772%2F19804116_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F85%2F20%2F201772%2F14414032_o.jpg)